Почти 20 лет назад японские ученые обнаружили, что с помощью четырех транскрипционных факторов клетки кожи можно превратить в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (iPSCs). Эти клетки, как и эмбриональные, способны развиваться в разные типы тканей. Однако процесс занимает недели, и многие клетки так и не достигают зрелости. Одна из ключевых проблем — «застревание» клеток на промежуточных стадиях. Чтобы обойти это, исследователи используют метод прямой конверсии, превращая соматические клетки напрямую в нейроны, минуя стадию iPSC.

Ранее подобная прямая конверсия уже демонстрировалась, но ее эффективность была крайне низкой — менее 1%. В прошлых экспериментах ученые использовали комбинацию из шести факторов транскрипции и двух белков, стимулирующих деление клеток. Однако каждый из восьми генов доставлялся отдельным вирусным вектором, что осложняло контроль над их экспрессией.

В новой работе процесс удалось упростить: теперь для превращения клеток кожи в мотонейроны достаточно трех факторов транскрипции и двух генов, запускающих активное деление клеток.

Исследователи начали эксперименты с клетками мышей, используя шесть транскрипционных факторов. Постепенно исключая их по одному, они определили минимальную комбинацию из трех — NGN2, ISL1 и LHX3, — которая эффективно превращала клетки в нейроны. Эти три гена доставили с помощью одного модифицированного вируса, что позволило точно контролировать их экспрессию в клетках. Затем с использованием отдельного вируса команда добавила гены p53DD и мутировавший HRAS, которые заставляют клетки кожи активно делиться перед превращением в нейроны. В результате выход нейронов увеличился в 11 раз.

Ученые также создали слегка изменённую комбинацию транскрипционных факторов, которая позволяет напрямую превращать человеческие клетки в нейроны. Правда, эффективность ниже — от 10% до 30%. Зато процесс занимает около пяти недель, что быстрее, чем конверсия через стадию iPSC.

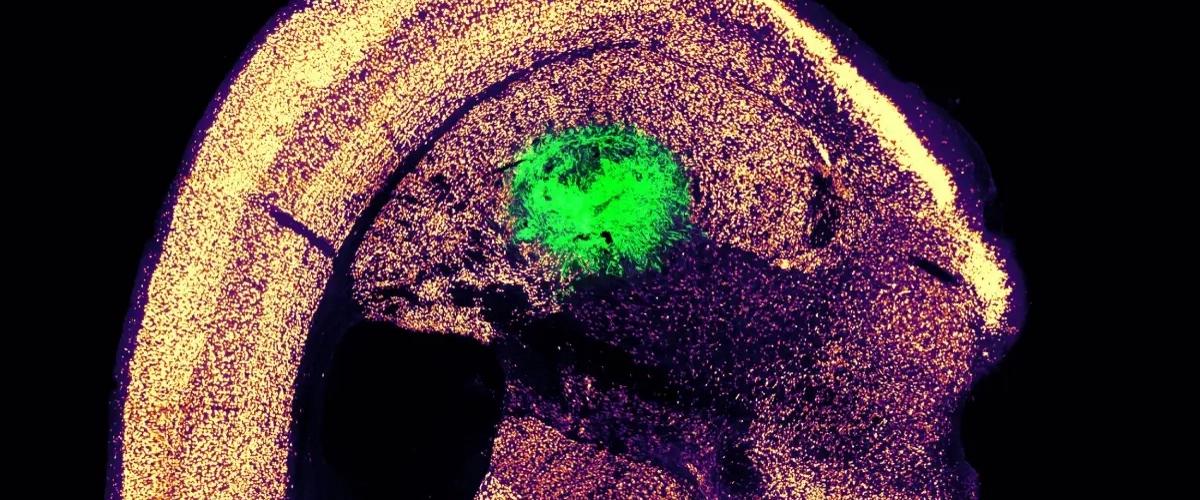

Вместе с коллегами из Бостонского университета ученые проверили, приживутся ли такие двигательные нейроны у мышей. Клетки ввели в полосатое тело — область мозга, отвечающую за контроль движений и другие функции. Через две недели многие нейроны прижились и начали формировать связи с другими клетками мозга. В лабораторных условиях эти клетки показали электрическую активность и кальциевую сигнализацию. Это подтвердило их способность взаимодействовать с другими нейронами. Теперь исследователи планируют изучить возможность пересадки таких нейронов в спинной мозг.

Команда MIT намерена улучшить конверсию человеческих клеток, чтобы получать больше нейронов для лечения травм спинного мозга и заболеваний вроде БАС. Уже идут клинические испытания с нейронами, созданными из iPSC.