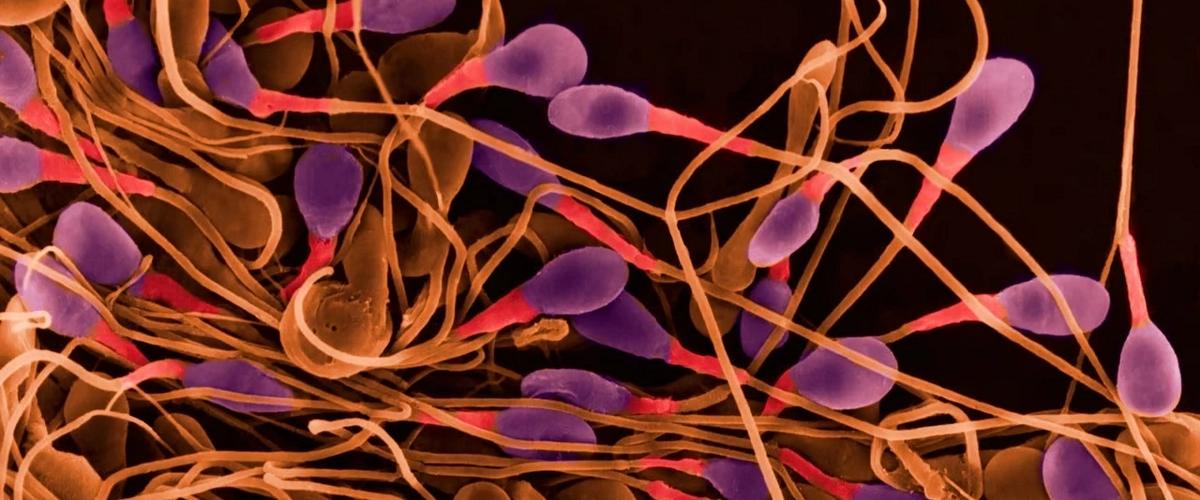

Учёные изучили 2 типа эпигенетических маркеров: метилирование ДНК и малые некодирующие РНК. Метилирование изменяет способ, которым гены «считываются», а некодирующие РНК могут влиять на передачу генетических инструкций. У мужчин, которые сообщили о высоком уровне детского стресса (более 39 баллов по шкале TADS), были выявлены значительные отличия в этих маркерах по сравнению с теми, чьи показатели стресса были низкими (до 10 баллов).

Исследование проводилось в рамках программы FinnBrain Birth Cohort Университета Турку в Финляндии, в которой участвуют более 4000 семей. Возраст мужчин составлял от 30 до 40 лет. Для оценки их детского опыта использовался стандартный опросник, охватывающие физическое и эмоциональное насилие, а также пренебрежение. Различия в эпигенетическом профиле сохранялись даже после учёта таких факторов, как курение или употребление алкоголя.

Особый интерес вызвала молекула hsa-mir-34c-5p, которая оказалась более активной у мужчин с высоким уровнем стресса. Ранее она была связана с развитием мозга у мышей. Также учёные обнаружили изменения в метилировании двух генов, CRTC1 и GBX2, которые участвуют в развитии мозга. Эти находки указывают на возможное влияние стресса на раннее развитие, хотя точные механизмы пока остаются неизвестными.

Доктор Йетро Туулари, ведущий автор исследования, отметил: «Наблюдение эпигенетических изменений, вызванных стрессом в детстве, подтверждает, что жизненный опыт может оставлять долгосрочные следы в генах». Однако он добавил, что пока нет доказательств, что эти изменения передаются детям: «На животных моделях, таких как мыши и черви, такие процессы были подтверждены, но для людей это ещё предстоит доказать».

Результаты исследования вызвали интерес у других учёных. Профессор Ричард Дженнер из Университетского колледжа Лондона подчеркнул, что требуется дальнейшая работа с более крупной выборкой. Он указал, что такие факторы, как рацион питания и возраст участников, могли повлиять на результаты. «Повторные исследования помогут подтвердить значимость этих изменений», — сказал он.

На данный момент учёные избегают делать окончательные выводы о влиянии эпигенетических изменений на здоровье будущих поколений. Исследование подчёркивает важность дальнейшего изучения этой темы. «Мы только начинаем понимать, как жизненный опыт родителей может воздействовать на потомство», — заключил Туулари.