Когда в конце 1980-х Ричард Робсон пытался соединить ионы меди с симметричными органическими молекулами, он вряд ли подозревал, что закладывает основу новой отрасли химии. В результате его эксперимента образовался кристалл с внутренними пустотами — как будто структура алмаза была выточена изнутри множеством микроскопических полостей. Эти пустоты позволяли молекулам газа проникать внутрь и выходить наружу, а сам материал сохранял кристаллический порядок. Однако ранние образцы оказались нестабильными: они распадались при контакте с влагой и воздухом.

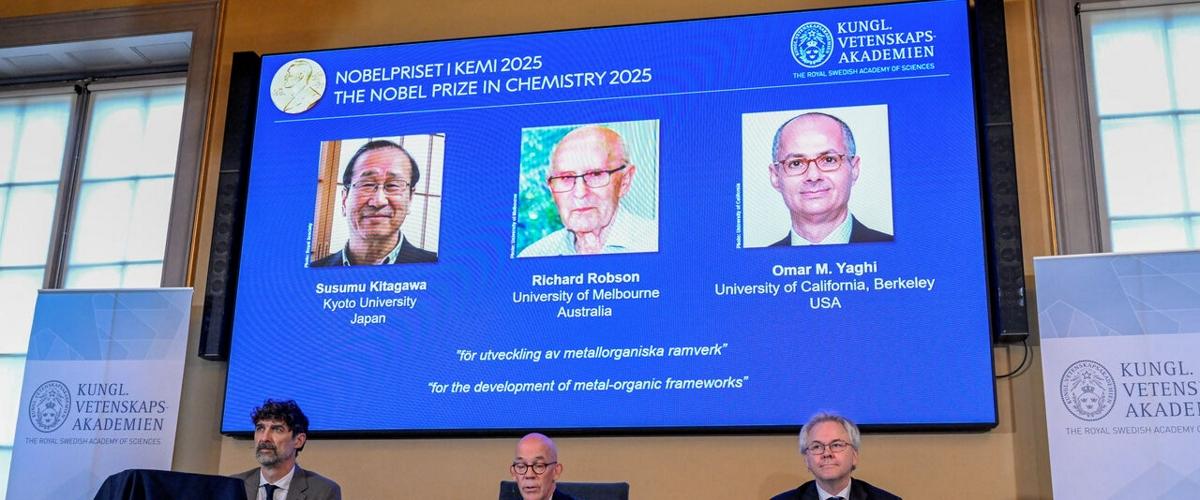

На рубеже 1990-х к идее Робсона независимо пришли два других исследователя — Сусуму Китагава из Японии и Омар Яги, работавший тогда в США. Они первыми смогли создать устойчивые металл-органические каркасы, способные многократно поглощать и выделять газы, не разрушаясь. Китагава доказал, что такие каркасы можно сделать гибкими и управлять их «дыханием» — расширением и сжатием при поглощении молекул. Яги предложил метод рационального проектирования МОК, позволяющий задавать структуре нужные свойства: от высокой проводимости до избирательного связывания определённых веществ.

Как поясняет Нобелевский комитет, металл-органические каркасы — это упорядоченные сети, где металлические ионы играют роль узлов, а длинные органические молекулы — перемычек между ними. Получающаяся решётка формирует трёхмерную пористую архитектуру с огромной площадью внутренней поверхности: один грамм такого материала может иметь до 8 000 квадратных метров «внутренних стенок». «МОК открыли ранее невиданные возможности для создания индивидуальных материалов с заданными функциями», — сказал председатель Нобелевского комитета по химии Хайнер Линке.

Потенциал этих структур уже находит практическое применение. Металл-органические каркасы позволяют:

С момента первых экспериментов число известных МОК превысило десятки тысяч, и каждый год учёные синтезируют новые их разновидности. Некоторые из них уже используются в промышленных фильтрах, системах улавливания CO₂ и прототипах аккумуляторов нового поколения.

По оценке Science, рынок материалов на основе МОК к концу десятилетия может превысить 5 млрд долларов, а их свойства обещают стать ключевыми для технологий хранения энергии и очистки атмосферы.

Лауреаты 2025 года принадлежат к разным научным культурам, но их идеи привели к общему революционному прорыву в создании материалов с настраиваемыми функциями. Ричард Робсон, ныне почётный профессор Мельбурнского университета, считается пионером координационной химии кристаллов. Сусуму Китагава, профессор Киотского университета, стал одним из самых цитируемых химиков Японии, а Омар Яги, возглавляющий исследовательский центр в Калифорнийском университете в Беркли, — автор самого известного и прочного каркаса MOF-5, который стал стандартом в своей области. «Создавая МОК, мы фактически научились собирать вещество по заданному чертежу», — отмечал Яги в интервью Nature.

Премия по химии завершает тройку научных Нобелей недели. Ранее награды получили Мэри Брункоу, Фред Рамсделл и Шимон Самагучи — за исследования периферической иммунной толерантности, а также физики Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис — за открытие макроскопического квантового туннелирования в электрических цепях.

История Нобелевской премии по химии насчитывает уже более века: с 1901 года её вручали таким учёным, как Мария Кюри и Эрнест Резерфорд. Чаще всего лауреатами становились представители США — более 70 раз. Для Японии и Австралии нынешняя награда — редкий случай признания в области, где доминируют американские и европейские лаборатории.

В прошлом году премию получили Демис Хассабис, Джон Джампер и Дэвид Бейкер — за прорыв в расшифровке структуры белков при помощи искусственного интеллекта. Ещё годом ранее — за открытие квантовых точек, где среди лауреатов был российский физик Алексей Екимов. На этом фоне работа Китагава, Робсона и Яги напоминает возвращение к фундаментальной химии — но уже с инструментами XXI века. Их каркасы — это не просто новые молекулы, а строительные леса для будущих технологий, от очистки атмосферы до синтетической биологии.